尊重原創,請負責任地傳播!

編者按

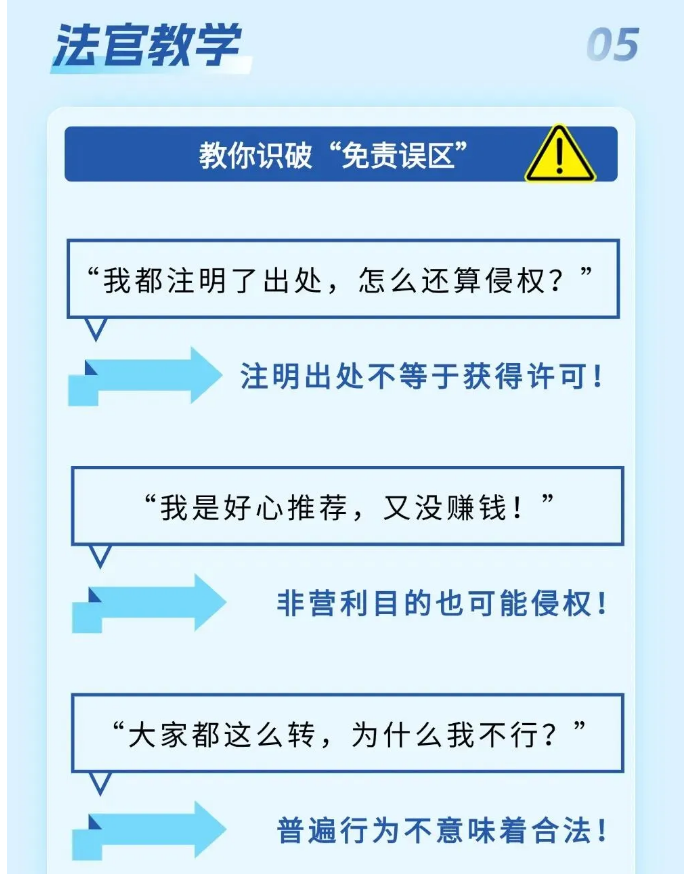

在信息奔流的數字時代,人人都是傳播者,卻并非人人都知曉傳播的法律邊界。轉發、截圖、改編、二創……這些看似普通的網絡行為,實則處處可能埋藏“侵權陷阱”。如何避免“好心分享”反成“侵權證據”?

本期我們聚焦數字時代最具代表性的著作權——信息網絡傳播權。任何未經許可的轉載、剪輯、傳播,都可能觸碰法律紅線。讓我們通過以下典型案例,共同了解如何尊重原創,合法傳播。

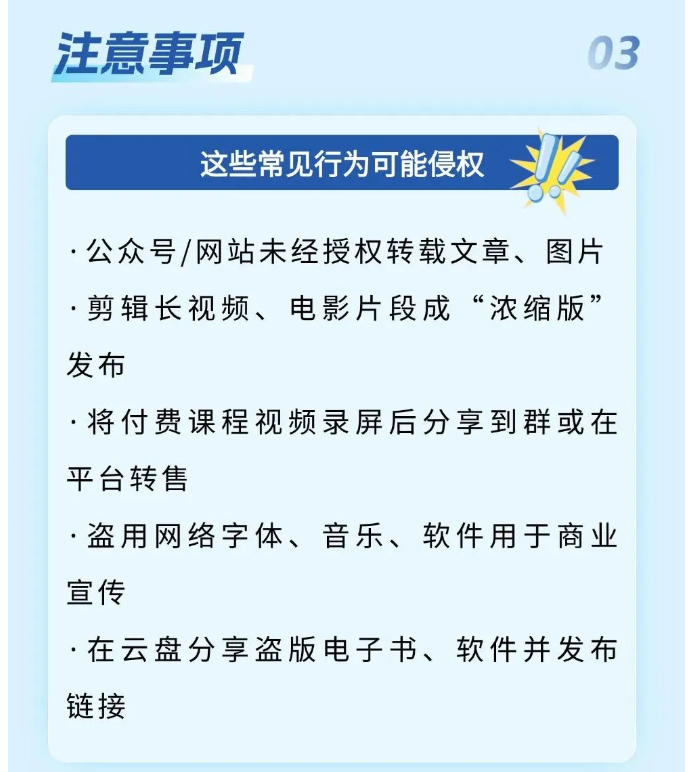

某縣一公益公眾號小編為充實內容,未經授權從網上轉載了一篇“家庭教育十大金句”文章。半年后,被原創作者發現,訴至法院。小編辯稱:“出于公益目的”“已經刪了”。

法院認定,該行為侵犯了作者的信息網絡傳播權,判賠經濟損失及合理開支一萬元。

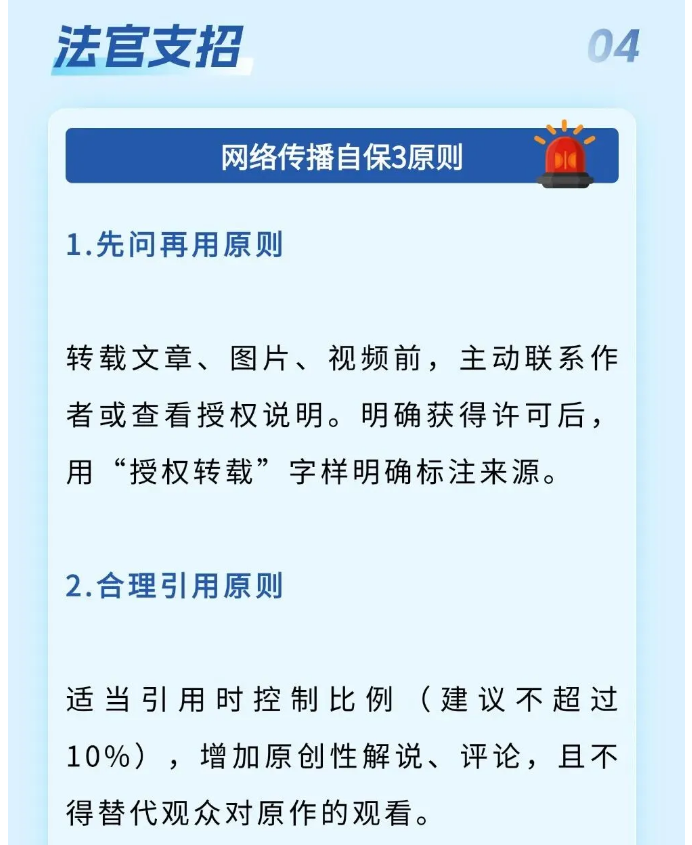

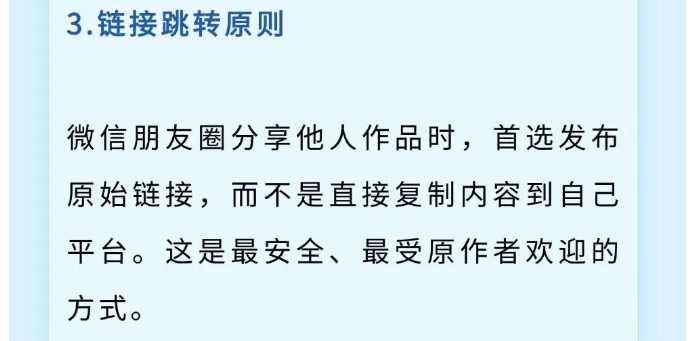

法官提醒

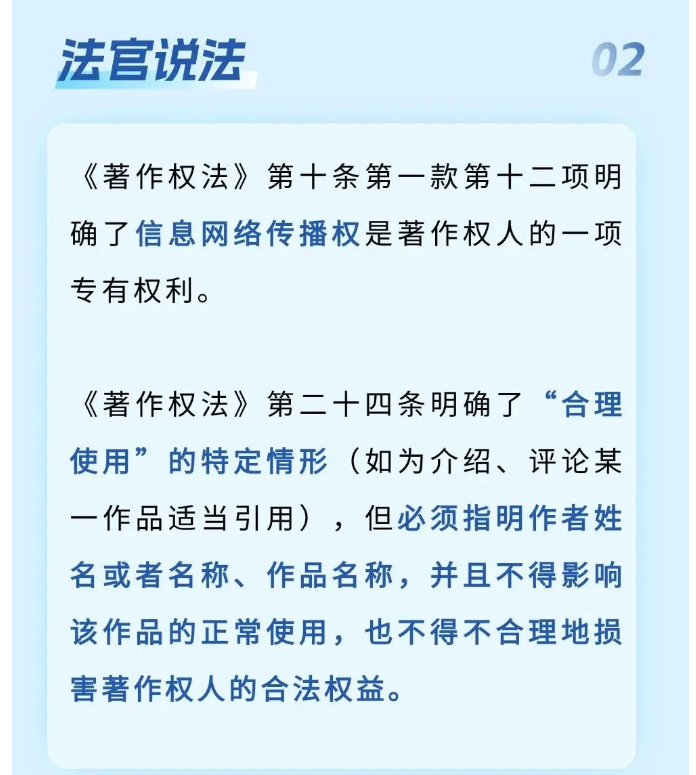

即便出于公益目的,未經授權將作品上傳至網絡平臺,使公眾可隨時獲取,也構成對信息網絡傳播權的侵害。侵權認定核心是“未經許可”,與是否盈利無關。公益性質或影響賠償數額,但無法免除責任。轉載務請先獲授權!

大學生小趙為吸粉,將某熱播劇精彩片段剪輯成“5分鐘看完XX劇”系列視頻,播放量破百萬。劇方起訴后,小趙以“引用短”“屬解說”“為劇宣傳”抗辯。

法院認為剪輯使用超出合理引用限度,替代原作觀看效果,構成侵權,判令下架并賠償4.8萬元。

法官提醒

合理引用≠免費搬運!剪輯、切條、合集等二次創作務必控制比例、指明來源,且不得影響原作的正常使用。

小申將自己購得的某公司正版課件以低價掛在網絡購物平臺和云網盤中對外出售、傳播,累計獲利3000余元。

該公司發現后將其訴至法院,法院認定小申侵害了權利人的信息網絡傳播權,依法判決其停止侵權、賠償高額經濟損失并公開道歉。

法官提醒

購買正版網課僅獲得個人學習權,并非獲得復制、轉賣或傳播的權利,在二手平臺轉賣網課或免費分享給他人侵犯了權利人的信息網絡傳播權。

由于電子課程極易被復制和傳播,此類行為給權利人造成的損失遠高于銷售所得,因此法院判賠金額也通常遠高于侵權人獲利。